Die meisten Gattungsbezeichnungen, die die Forschung verwendet, stammen aus dem 19. Jahrhundert. Forscher haben versucht, den (vermeintlichen) Mangel an mittelalterlicher Systematik auszugleichen, indem sie eine neuzeitliche Systematik erschaffen haben. Da diese aber nicht aus dem überlieferten Material entwickelt wurde, sondern vielmehr am Geschmack und den persönlichen Vorlieben der jeweiligen Forscher orientiert ist, passt sie oft genug nicht besonders gut auf die mittelalterlichen Texte. Das gilt zum Beispiel für die Begriffe Fabliau im französischen oder Märe im deutschsprachigen Bereich, beides Bezeichnungen für kürzere, häufig schwankhafte Erzählungen (Vorläufer von Boccaccios Novellen), deren genaue Definition aber extrem schwierig ist.

Diese Handschrift hat ihr eigenes ‘Gattungs’-System, denn in den Rubriken (?) und Explizits (?) stehen häufig Bezeichnungen für die Texte. Manche von ihnen sind ziemlich eindeutig.

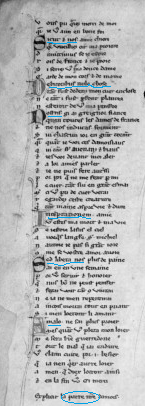

So finden sich mehrere Texte, die patrenostre (‘Vaterunser’) genannt werden. Hier sehen Sie das Ende eines patrenostre d’amours, also ‘Liebes-Vaterunsers’ (das Wort patrenostre ist blau umkringelt).

Alle Patrenostres folgen demselben Schema: Der lateinische Text des Vaterunsers wird zerlegt und als Rahmen für einen französischen Verstext verwendet, der eine Übersetzung oder Paraphrase des Lateinischen darstellt, manchmal aber auch in keinem Zusammenhang steht. Das Lateinische ist blau unterstrichen; wie man sehen kann, macht es nur einen kleinen Teil des Textes aus.

Ähnlich funktionieren Abecedarien oder Credos: Auch sie nehmen das lateinische Alphabet bzw. Credo als Raster, das mit französischen Versen aufgefüllt wird.

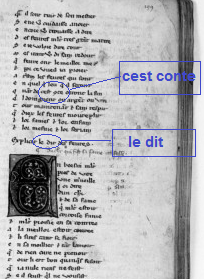

So weit, so gut. Eine ganz andere Sache sind die Begriffe fable, fabliau, dit oder conte (deutsch etwa ‘Fabel’, ‘Märe’/’Novelle’, ‘Spruch’ oder ‘Erzählung’). Sie scheinen mitunter austauschbar zu sein, denn alle bezeichnen kürzere Verserzählungen (was ist das?) , aber an anderen Stellen bekommt man doch den Eindruck, dass sie eine spezifischere Bedeutung haben.

In diesem Beispiel scheinen die Bezeichnungen conte und dit dasselbe zu meinen: conte steht im Text, das Explizit verwendet dit.

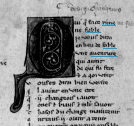

Hier hingegen wird das Wort fable in zwei unterschiedlichen Bedeutungen verwendet: In Vers 1 heißt es ‘erfundene Geschichte’ (so wie auch rime, wörtlich ‘Gereimtes’), in Vers 2 ‘Wahrheit’: ‘Wer auch immer rime oder fable erfindet, anstatt euch fable zu berichten…’

Eines steht fest: Man muss sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man mit mittelalterlichen Gattungsbezeichnungen hantiert…

Zurück zur Startseite zu dieser Handschrift.

(Abbildung mit freundlicher Genehmigung der Bibliothèque nationale de France: gallica.bnf.fr.)